全館空調とは、建物全体を空調システムで温度管理をすることをいいます。

オフィスビルや、商業施設などでは一般的に取り入れられています。

一般的な住宅では近年採用されるメーカーやお施主様が増えてきている印象です。

ただ、「全館空調」といっても定義があいまいで、様々な方式があります。また、「全館空調やめとけ」のようなYouTube動画もあふれています。

メリット・デメリットを率直に解説していきます。

全館空調とは

最近では、全館空調という言葉をよく耳にするようになりました。

大手のハウスメーカーはもちろんのこと、工務店さんでも採用が増えているのではないかと思います。

しかしながら全館空調と一言で言っても、明確な定義はなく、システムも様々な種類があるようです。

「空調」も、換気を指すのか、冷暖房を指すのか、両方を指すのかあいまいな書き方をされているようなサイトなども散見されます。

少し整理していきましょう。

一般的な全館空調

一般的に全館空調システムというと、建物全体を1つの空調システムで管理する方式のことを指します。

屋根裏や、居室の一部に空調室(大型のエアコンを入れるための部屋)を作り、大型の空調システムを格納し、そこからダクトを通じて各部屋に温度調整された空気を送ります。

ダクトを設置すれば、温度調整された空気を送れるので、廊下や脱衣所といった通常エアコンを設置しないような場所も空調することができます。

ただし、通常トイレに設置することはありません。

トイレは、換気により常に空気が外に排出されていく関係上、廊下などから空調された空気が流入することで、温度を保ちます。

全館空調と換気について

建築基準法では、必ず2時間に1回は家の中の空気を入れ替えることが義務付けられています。

排気・吸気ともに機械で行う「第一種換気」。吸気のみを機械で行う「第二種換気」。排気のみを機械で行う「第三種換気」という3パターンがあります。

部屋の空気を淀みなく効率的に換気するには、「第一種換気」が適しており、吸気と排気の熱交換できる装置が備わっていることで、省エネにも貢献できます。

また、外気を取り込む際に高性能フィルターなどで、PM2.5や花粉、排気ガスなどの侵入を防ぐことができれば、清浄な空気を室内に取り込むことができます。

「全館空調システム」とうたっていても、「第一種換気」「熱交換」「空気清浄」の機能が含まれたシステムもありますが、「第三種換気」との組み合わせの場合もあったりします。

第三種換気では効率的に換気ができなかったり、温度ムラがでる可能性があるので注意が必要です。

また、温度をコントロールする空調と、この換気のシステムをごっちゃに説明されているケースもありますので注意するようにしましょう。

換気についてはこちらの記事を参照ください。(家づくりにはとても重要です!)

エアコン2台以上での全館空調

全館空調専用の大型空調ユニットを使わない「全館空調システム」も存在します。

1階と2階にそれぞれエアコンを1台ずつ設置し、家全体の空調をまかなうというものです。

こちらも、ダクトあり方式とダクトレス方式とに分類ができます。

ダクトあり方式

ヒノキヤ住宅さんの「Z空調」などが有名ですね。

1階の空調は1階のエアコン1台で、2階の空調は2階のエアコン1台でまかないます。(家の大きさによってはエアコンの台数が増える場合もあります。)

それぞれに設置されたエアコンからダクトによって各居室や廊下などに温度調整された空気を送り込みます。

ダクトレス方式

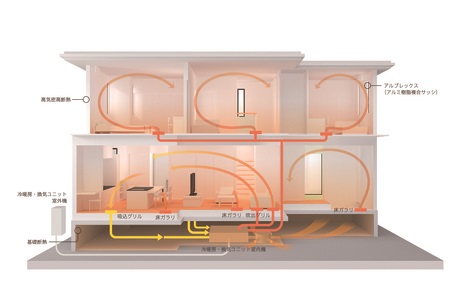

ダクトレス方式は、小屋裏に「冷房用エアコン」床下に「暖房用エアコン」を設置します。

冷たい空気は下に、暖かい空気は上にという空気の特性を生かした作りです。

こちらも、エアコンだけ設置するようなタイプと、空気の流れを作るためにファンを設置するタイプなどがあるようです。

ただ、機械の力を使わずに空調するため、空気の流れをどのように作るかなどの難しさもあるようです。思ったより部屋が、「暑すぎる/寒すぎる」がないようにに注意が必要です。

その他方式の全館空調

全館床暖房+全館床冷房(床に管を通し温水・冷水を流す)、もしくは壁に温水・冷水を流すような方式もあるようです。

「冬の床暖房+夏の各居室でのエアコン」といった組み合わせは全館空調と呼ばないようです。

全館空調のデメリット

さてここからはよく言われる全館空調のデメリットをみていきましょう。

初期費用が高い

一番よく言われるのが、初期費用の高さです。

大型の全館空調専用システムを導入することで、それなりの金額がかかります。

また、第一種換気システムと併用して設置することが多いため、そのシステムの費用、ダクトの設置費用なども発生します。

通常のエアコンと違って、専用品のため、型落ちで安くなったり、TVショッピングで安く売っていたり、下取りセールなどがないなど、そのあたりでも高く感じるのかもしれません。

一方で、市販のエアコンを利用した全館空調の方法もあったりしますので、その場合には当てはまりません。

修理費が高い

こちらも初期費用と同じような考え方です。

専用システムなので修理にそれなりの金額がかかるというものです。

LDK、寝室、子供室×2台の計4台の一般のエアコンを修理するのと、専用システムを1台修理するとした場合にどちらが高くなるかなとは思いますが、メーカーによってこの辺りは様々かと思います。

壊れるタイミングや、修理しなければならない箇所(基盤なのか、モーターなのか、冷媒なのか)によっても違うのでしょうが、そこまで修理代に差はつかないのでは?と思います。

事前に営業担当に修理費の目安を聞いておきましょう。

壊れたときに困る

全館空調の設備が壊れると、1台で冷暖房をまかなっている場合にすべての冷暖房が使えなくなるので困るというものです。

ただ、一般家庭でLDKのエアコンが壊れた場合、1階のLDKと併設の和室の冷暖房であれば、代替が可能かもしれません。

しかし、1階のLDKにしかエアコンがない場合、2階主寝室の冷暖房でLDKを何とかしようとしても難しいかもしれません。

壊れたら困るというのはどちらも困りますね。ただ、個別エアコンであれば、別の部屋に避難できるという利点はあります。

メンテナンスの問題

メンテナンスについてデメリットとして語られているのは、主にダクトのカビ問題です。

ダクト式の全館空調で、壁の内部にダクトを這わせている場合、交換しようにもなかなか難しいという問題があります。

ダクト内にカビが生える原因としては2つ。1つは室内や室外の汚れた空気によりダクトの内部が汚れるという現象。

もう一つは、冷房を切った際、ダクト内部が結露してカビが生えるということです。

1つ目については、第一種換気で、かつ外部から取り込む空気を高性能フィルターで清浄な状態にしたものを循環させることで解決します。(フィルターの定期的なメンテナンスは必須です。)

ダクト内部の結露防止には、結露が発生しなくなるタイミングまで送風を続けます。(セキスイハイムの快適エアリーは運転を停止しても数時間送風モードが続きます。)

市販のエアコンも、同じような考えで、内部クリーン運転モードのようなものがあります。(冷房後、内部が乾燥するまで送風運転)

そういった機能や、換気の仕組みについても営業に詳しく聞いて、メンテナンスの問題がクリアできそうか聞いてみましょう。

ただ、このカビ問題は気にされる方が多いのと、営業が本当のことを言っているのか疑わしいという声も聞かれます。ですので、築7年のセキスイハイムの展示場を解体して、ダクトの汚れの様子を確認してみました。気になる方は以下の動画をご視聴ください。

設置スペースの問題

大型の全館空調機器を設置すると、2階の半畳くらいのスペースを空調室として割く必要があったりします。床下や天井、1階と2階の間のスペースに設置可能な場合は問題ありません。(メンテナンスは床下や天井と比べて、居室空間にあると便利です。)

温度調整の難しさ

全館を空調するということは、どこへ行っても同じ温度という前提になります。

暑がりの男性と、寒がりの女性でよく喧嘩が起こるというご家庭だと、導入前に考えたくなります。

しかし、全館空調でも、部屋ごとに温度設定が変えられる機器もあります。

また、個別エアコンで空調するよりも、全館空調のほうが、部屋の温度ムラが少なく快適に感じるといった意見もあります。

暑い・寒いという感じ方は相対的なもので、風の当たり方や体調などによっても変化しますのでなかなか難しいところです。

できれば全館空調導入前に、同じシステムを導入している建物で暑さ、寒さを体験してみると良いでしょう。

その他にも、冬場乾燥するといったデメリットもありますが、エアコンだろうが、床暖房だろうが、部屋の温度を上げれば、飽和水蒸気量も増えるため、湿度が下がるのは同じです。

加湿器を使って解決しましょう。

全館空調のメリット

ここからは全館空調のメリットをお伝えします。

冒頭述べた通り、全館空調を導入しているハウスメーカーや工務店は増加しています。

売れないものは作りませんので、全館空調の良さを求めているユーザーが増えていることは間違いないのではないでしょうか。

快適な室内環境

兼好法師は徒然草で「家の作りようは、夏をむねとすべし。冬は、いかなる所にもすまる。」とおっしゃいました。

夏の暑い場合は、服を脱ぐにも限界がありますが、寒さから身を守るには厚着したり、火鉢で温めたりとやりようがあったので、このように書かれたのだと思います。

しかし、現代ではお風呂場などでのヒートショックなど、家の寒暖差が健康被害につながることも明らかになりました。

また、断熱性・気密性といった家の性能も進化したことで、家の中がどこでも同じ温度という、快適な空間が実現できるようになりつつあります。

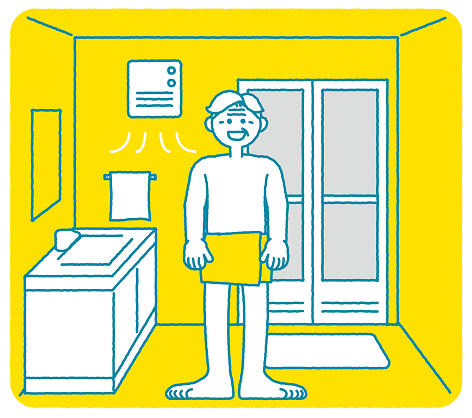

まさに全館空調は、トイレに行こうとも、お風呂に入ろうとも、家のどのシーン・どの場所においても快適に過ごせるということが一番のメリットでしょう。

暖房している部屋の扉を子供が開けっ放しにするのを見て、「ドア閉めなさい!」と親が怒らなくてすむのもメリットですね。

エネルギー効率が高い

これもどういった機器なのかによって違いがあると思いますが、セキスイハイムの快適エアリーなどは、ヒートポンプ式の冷暖房により省エネを実現しています。

ただ、一方で誰もいない2階部分を常に冷暖房しているという事実に、抵抗を覚える方もいると思います。

筆者自身も電気代は変わらないよと言われても、貧乏性なのでどうしても気になります(笑)

全館空調こんな人におススメ

さて、ここまで全館空調の種類やメリットデ・メリットについてお伝えしてきました。

では、どんな方に全館空調がおすすめなのでしょうか。

1.不自由なく、快適な室内環境を重視したい人

お風呂上がりの洗面脱衣室が寒く、冬場にお風呂に入ることに抵抗のある人や、廊下などの移動が億劫な人にはお勧めします。

暖差のない家に住むことで、どの季節でもアクティブに過ごせるかもしれません。

2.健康を重視したい人

全館空調と第一種換気システム(空気清浄機能付き)を併用することで、花粉などのアレルギー物質などから身を守れます。また、ヒートショックなども軽減できる可能性があります。

3.ペットと暮らす人

愛犬、愛猫、愛鳥、愛魚。

人間が仕事で外に出ている時間でも、ペットのために常に冷暖房をかけて生活されている方も多いのではないでしょうか。

ペットにとっても家全体が快適な空間になると、どの部屋にいても快適に過ごすことができます。

全館空調をおススメしない人

こんな方々は導入をじっくり検討しましょう。

1.高気密高断熱ではない家を購入予定の人

全館空調を導入する際に、マストと言っていいのが「高気密・高断熱」の性能の家につけるということです。

隙間が多く、熱が逃げたり入ったりしやすい家につけてしまうと冷暖房効率が低くなり、光熱費が上がるだけでなく、夏は暑く、冬は寒いという快適とはかけ離れた家になる可能性があります。

少なくとも断熱等級5以上、6程度の家を目指しましょう。

2.常に家全体を空調することがもったいないと思う人

エネルギー消費を極力抑えたい人には不向きです。

人がいない空間に冷暖房を常時循環させることに抵抗感がある人は、各部屋にエアコンをつけましょう。

3.窓を開けて暮らしたい人

全館空調システムは、機械的な換気と空調を行うため、自然換気を好む人には不向きです。

窓を開けて自然の風を取り入れたいと考えている人には、全館空調システムは適していません。

全館空調と個別エアコンのいいとこどりもあり!!

ここで第三の選択肢です。

「全館空調には憧れる、でも無駄な空間に光熱費をかけたくない!」

その気持ち痛いほどわかります。

そんな方には全館空調と個別エアコンのハイブリット方式も紹介します。

1階全室空調+2階個別エアコン(鉄骨系商品)

セキスイハイムの快適エアリーは、2階にも快適エアリーを設置して全館空調システムとして稼働させることもできますが、実はそれほど選択されていません。

1階には快適エアリーを入れ、2階はそれぞれの部屋にエアコンをつけるという組み合わせが一番多いのが実態です。

1階に快適エアリーを導入することで、洗面脱衣室や廊下、階段などは過ごしやすくなります。

寝室や子供部屋はその時々の利用状況に応じて冷暖房するという良いとこどりの組み合わせです。

グランエアシステム(木質系商品)

HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)と、各部屋のエアコンを連携させ暮らしに合わた空調コントロールをする仕組みもあります。

廊下や脱衣・洗面所にも天井埋め込み式の小型エアコンを設置することで、個別エアコンでありながら家じゅうの温度をコントロールできます。

個別エアコンなので、部屋ごとの温度調整や、使わない時間帯のON/OFFも自由自在に設定でき、まさに全館空調と個別エアコンのいいとこどりができるシステムです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。全館空調といってもいろいろな方式があり、それぞれメリット/デメリットが存在します。

ご自身に合った方式は何かをしっかり考えて、できれば体感して家づくりをしてみてください。

皆さんの家づくりの参考になれば幸いです。

また、セキスイハイムの空調を含めた快適性を知りたい方はこちらからご覧ください。

快適エアリーの体験会も行っております。