こんにちは!

住宅の建築・購入を検討されている皆さん、IoT住宅という言葉を耳にしたことはありますか?

最近、家電や住宅設備をインターネットに接続し、住まいの機能を自動化・最適化するIoT(アイオーティー)住宅が注目を集めています。

この記事では、IoT住宅がどのように生活を変えるのか、「便利」「快適」「安心」の3つの観点から詳しく解説します。

この記事を読むことで、IoT住宅のメリットやデメリット、そして具体的な活用方法が分かります。

これからマイホームを検討する方はぜひ最後まで読んでみてください!

IoT住宅とは

IoT住宅とは

IoTとは「Internet of Things」の略で、モノがインターネットにつながることを指します。

例えば、スマートフォンを使って外出先からエアコンを操作したり、スマートスピーカーで照明や家電を一括操作するなどその機能は様々で、家電や住宅設備をインターネットに接続し、住まいの機能を自動化・最適化する住宅を「IoT住宅」と呼びます。

これにより、生活利便性の大幅に向上、最新の技術を駆使して住まいをより便利で快適にすることを目指しています。

スマートハウスやHEMSとはどう違う?

IoT住宅とスマートハウス、HEMSは似た概念ですが、異なる点もあります。

スマートハウスは、HEMS(Home Energy Management System)と呼ばれる家庭内のエネルギー消費を最適化するシステムを用い、電気使用量の見える化や設備機器の自動制御することに重点を置いています。

一方、IoT住宅はこれらの機能に加え、住宅設備や家電の一括管理や自動制御、セキュリティシステムの管理まで行います。

こまかく見ると目的の違いがありますが、昨今ではIoTの技術を取り入れたスマートハウスも増えていることから、同じ意味として使われていることも少なくありません。

💡マイホーム購入ガイド:HEMS(ヘムス)とは?実例データでみるHEMS

IoT住宅で生活がどう変わる?

- 朝ごはんの準備に子どもの身支度、タイムリミットがあるのにやることいっぱいでイライラ

- 真夏に汗だくで帰宅、閉め切った家の中はサウナ状態でフラフラ

- 子どもだけの留守番に長期旅行時のセキュリティ…心配でハラハラ

などなど日々の暮らしにはお困りごとや心配事がたくさん。

そんなお悩みを軽減してくれるのがIoT住宅です。

ちょっとした作業をIoTを使って、一括制御・自動化することで暮らしにゆとりが生まれ、家族と過ごす時間を増やすことが可能になります。詳しく解説します。

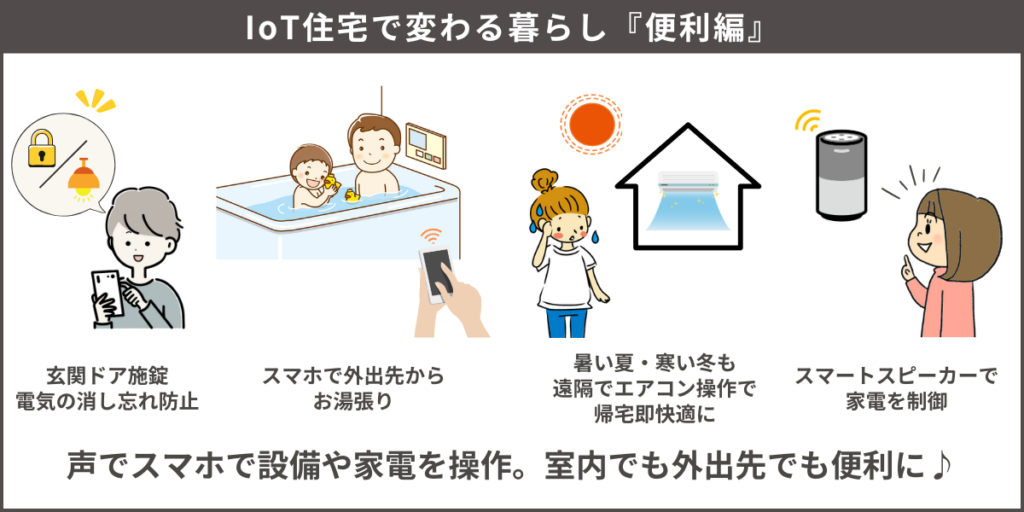

IoT住宅で変わる暮らし「便利編」

テレビ・エアコン・その他空調機器・照明・給湯機、ほかにも電動シャッターや家電など、それぞれの設備にリモコンやスイッチがあります。

こどものいたずらやモノの下に隠れてしまったリモコンを探しまわった経験やテーブルの上に散らかったリモコンを見て見栄えが悪いと感じることみなさんもあるかと思います。

そんなお悩みもIoT住宅なら解決可能。

スマホ(スマートフォン)やスマートスピーカーを使って住宅設備や家電を一括操作することでQOL(Quality of Life:生活の質)があがります。

- スマートスピーカーで一括操作…手の離せない状況でも声で設備・家電を一括操作

- 照明の操作…外出先で照明の消し忘れ確認、就寝前に照明の一括オフ

- エアコンや空調設備の操作…帰宅前に家を涼しく(暖かく)しておける

- 給湯機の操作…帰宅後すぐにお風呂に入れるように外出先から自動お湯張り

- 玄関ドアの施錠・解錠…子ども帰宅に合わせて外出先から電気錠を解錠、こどもの施錠忘れも防止

- 電動シャッターやカーテンの開け締め…スマホで一括操作が可能。

- 冷蔵庫の運転や食材を管理…運転状況や給水タンクの水切れ、生活シーンに合わせた運転モードの調整が可能に。アプリ等を活用し、常備食品リストの在庫状況や買い忘れ防止機能なども。

- 洗濯機の操作・通知…洗濯機の運転終了や槽洗浄のタイミングなどを通知、洗剤や柔軟剤の自動投入や残量に合わせて自動注文する機能も。アプリ専用コースで自分好みにコースのカスタマイズも可能。

- エネルギーの見える化…スマホやタブレットで自宅の消費エネルギーをモニタリング。前年との比較やAIによるコンサルティングサポートを受けることで省エネ効果も。

シーン制御でもっと便利に

またHEMSを用い、これらの機能をシーン設定で複数制御できることも特徴です。

例えば、モニターやスマホで起床を押す、もしくは声で「起床を実行して」など操作することでこんなことも可能です。

- 電動シャッターやカーテンが開く

- 寝室の電気を消す

- LDKの電気をつける

- LDKのエアコンを稼働

- 炊飯器を稼働

時間帯や部屋別、季節ごとの設定をしておくことで様々なシーンに対応でき、手間が減ることで忙しい毎日の中に少しのゆとりを生み出してくれます。

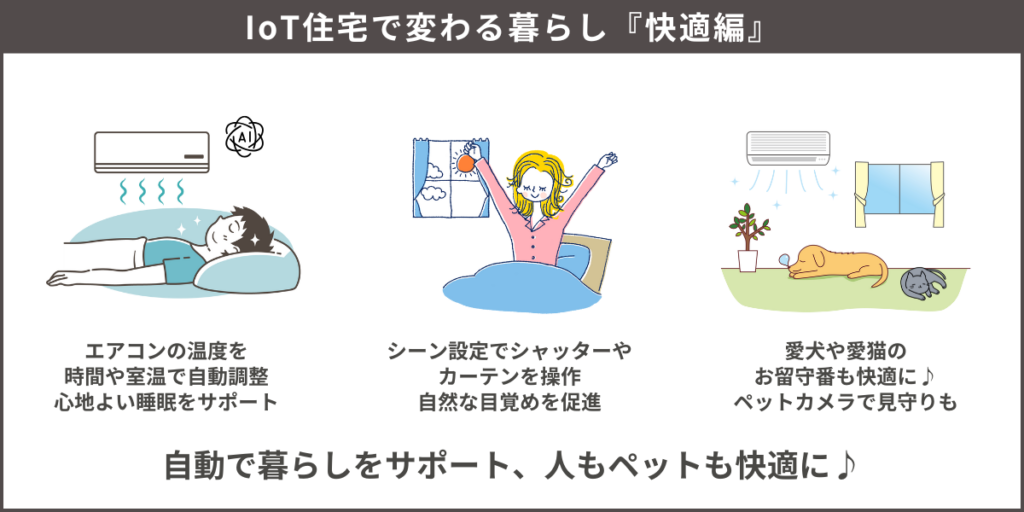

IoT住宅で変わる暮らし「快適編」

スマホや声で設備・家電を一括操作できる点がIoT住宅の特徴ですが、操作なしの自動制御で暮らしを快適にする点もメリットと言えます。

例えば睡眠時の空調サポートなどがその例です。

寝ている間の人の体温は、入眠時に少し上昇した後、時間経過とともに徐々に低下します。

早朝に最も低くなり、そこから起床に向けて上昇する仕組みになっています。

そのため、寝るときにつけたエアコンの温度がどの時間帯でも快適とは言えません。

温湿度センサーやエアコンのAI機能、空調システムの時間設定などを活用することでどんな時間帯も快適な睡眠を生み出すことが可能になります。

- エアコンや空調設備の自動制御…寝ている間の室温や湿度の変化に合わせて運転モードを切り替え、お留守番しているペットの生活環境を整えることも

- 見守りカメラ…エアコン・空調設備と合わせて、見守りカメラを採用することで外出先からペットの様子も確認可能。スピーカ―付カメラなら声掛けもできます。

- 電動シャッターやカーテンの開け締め…シーン設定で決まった時間に設備を操作。自然の光で心地よい目覚めをサポート

- スマート照明…時間帯に合わせて明るさや色をタイマー調整、スマホやスマートスピーカーで操作も可能

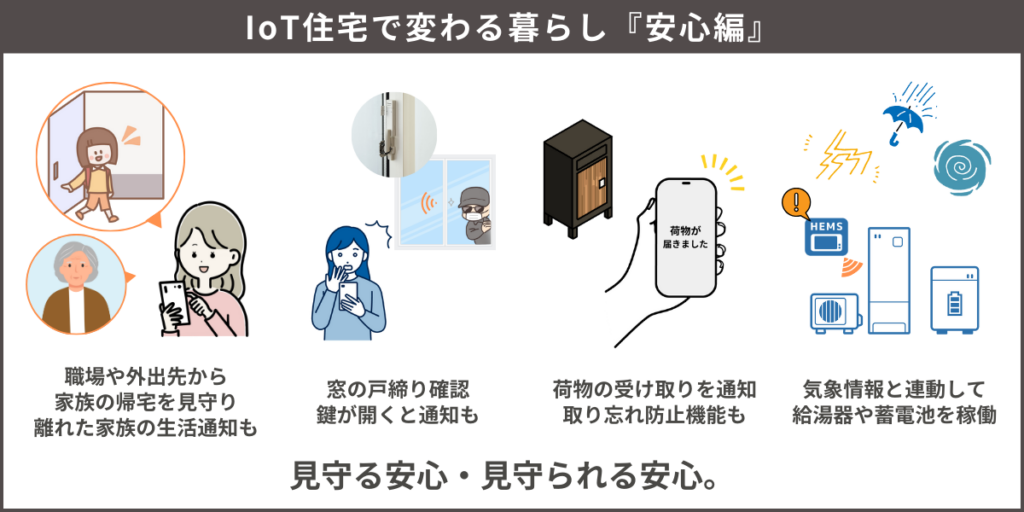

IoT住宅で変わる暮らし「安心編」

IoT住宅は、子どもや離れて暮らす家族の様子の見守りや不在時の自宅の防犯などセキュリティの向上にも役立ちます。

さらに台風や雷による停電のリスクを事前に察知や災害に備える防災機能も併せ持っています。

- スマホで見守り…玄関ドアやインターホンと連動し、家族の帰宅を通知。冷蔵庫の開け閉めや電気の使用量などを通知させることで離れて暮らす家族の日常の変化をタイムリーに察知

- インターホンと連動で戸締り強化…子どもに鍵を持たせるとなくしてしまうかも、1人で留守番させるのにドアの締め忘れがないか心配。そんなケースもインターホンと連動させることで外出先から子どもの帰宅を通知可能。玄関ドアの解錠やその後の戸締りの確認もできて安心。

- 窓の施錠見守り…窓の戸締りの状態をまとめて確認。外出中に開けっ放しの場合や窓の開閉を通知することも可能。

- 照明や家電を遠隔操作…家に不在であることを悟らせないように外出先から照明やテレビなどを操作。在宅を装うことで侵入リスクを低減します。

- 忘れ物やゴミ出しを呼びかけ…財布やスマホなどを忘れて出かけないように通知。忘れがちなゴミの日も事前にお知らせ可能に。

- 宅配のお知らせ・荷物取り忘れ防止…宅配ボックスに荷物が届くとスマホに通知。GPSと連動させ家の近くになったら再度通知をしてくれるように設定、取り忘れ防止も可能。

- 気象情報と連動し、災害に備える…台風や暴風などの警報が発令されると、蓄電池が停電に備えて自動で充電を開始し、エコキュートが自動で炊き上げを開始します。万が一の際の電力・給湯利用もさらに安心です。

IoT住宅にする上での注意点

生活を便利に快適にするIoT住宅ですが、注意点もあります。

費用対効果が分かりにくい

タイパ(時間対効果)で考えると非常に効率の良いIoT住宅ですが、コスパ(費用対効果)で考えると課題はあります。

HEMSと連携して利用できる設備機器やIoT家電の導入には費用が掛かります。

太陽光発電や蓄電池の搭載費用、エコキュートや施錠連動できるインターホン、AI搭載エアコンに宅配ボックス、IoT家電など様々な対応機器がありますが、その費用をプラスとして見るのか? 元々導入する予定の設備であればいいですが、そうでない場合はそれに見合った価値を見出せるか検証が難しいところがあります。

プライバシーとセキュリティのリスク

IoT住宅にすることで多くの設備が常にインターネットに接続された状態となります。

それは一括管理できるメリットがある反面、ハッキングやデータ漏洩のリスクが常につきまといます。

これらのリスクを避けるためには、最新のセキュリティ対策を講じる必要があるため、継続的に注意する必要が出てきます。

技術進化により、時代遅れになることも

IoT機器は日々進化していきますので導入時最新だった設備も時代の流れとともに時代遅れになってしまうこともあります。

数カ月~数年の中でより性能が高いものが生み出されることもしばしばあります。

そのため、どのタイミングでIoT住宅を採用するか、どこまで採用するかの見極めが重要になります。

依存度の増加

IoT住宅を導入することで、生活の利便性が飛躍的に向上する一方で、機器への依存が深刻な問題となる可能性があります。

例えば、スマート家電や自動化されたシステムに頼りすぎると、これらの機器が故障した際に日常生活が大きく影響を受けることがあります。

また、機器の操作や設定に関する知識が不足している場合、トラブルシューティングが困難となり、ストレスや不便を感じることも考えられます。

利便性ととものこれらの注意点も考慮し、自分のライフスタイルやニーズに合ったIoT住宅の導入を検討することが重要です。

セキスイハイムのIoT住宅への取り組み

スマートハイム(HEMS)でエネルギーを賢く使う

利用するエネルギーを減らすため、「使われていないお部屋の電気やエアコンを切る」「太陽光でエネルギーが創られている時は、優先的に太陽光発電を使う」といった賢い暮らしを実現するのが、「スマートハイム」というHEMS(ホーム エネルギー マネージメント システム)。

さまざまな住宅設備とのネットワークで、無理なくエネルギーの利用を抑えられます。

安心な暮らしをさらに便利でスマートに

スマートハイムナビを窓センサーやインターフォン等と連携する防犯パッケージ「セキュナビ※」で、侵入されにくい家を実現。

外出先からも玄関ドアやシャッターの操作、窓の締め忘れや家族の帰宅を通知ほか防犯対策に力を入れています。

※商標登録出願中

においやハウスダスト、PM2.5空気の質まで見える化も

まとめ

この記事では、IoT住宅がどのように生活を変えるのか、「便利」「快適」「安心」の3つの観点から解説しました。

IoT住宅は、家電や住宅設備をインターネットに接続し、住まいの機能を自動化・最適化することで、生活の利便性、快適性、安心感を向上させます。具体的には、スマートフォンやスマートスピーカーを使って家電を一括操作したり、センサーやAIを活用して室内環境を自動調整したり、セキュリティシステムで自宅の安全を守ることができます。

一方で、初期導入コストやインターネット依存によるリスク、セキュリティ対策の必要性などのデメリットもあります。

セキスイハイムでは、スマートハイムナビやセキュナビなどの先進設備を導入し、IoT住宅の実現をサポートしています。

IoT住宅に興味がある方は、ぜひセキスイハイム東海の住宅展示場までご来場ください。