注文住宅を建てるにあたり、土地購入を考えている方が頭を悩ませる問題の1つに「旗竿地を購入してもいいのだろうか?」ということがあるのではないでしょうか。

そもそも旗竿地って何?という方からわかりやすく解説していきます。

土地購入を考えている方は、参考になりますので、最後までご覧ください。

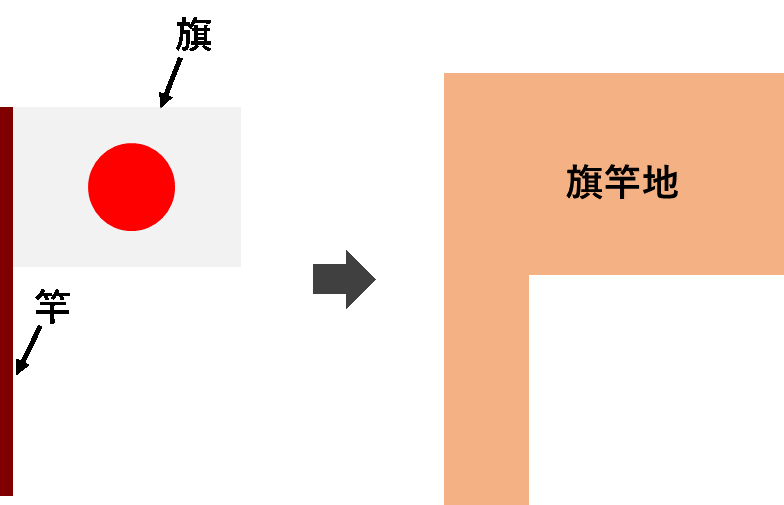

旗竿地(はたざおち)とは

旗竿地とは、旗と竿をかたどったような形をした土地のことを指します。

敷地延長を略して「敷延(しきえん)」、路地状敷地と呼ばれたりもします。

旗竿地が生まれる理由

ではなぜこのような土地が生まれるのでしょうか。

相続時に、2人の兄弟姉妹で土地を分割してそれぞれに継承する場合や、土地の売却にあたって分割して販売したほうが良い場合などがあります。

土地が広すぎると販売価格も高くなりすぎてしまう場合などもありますよね。

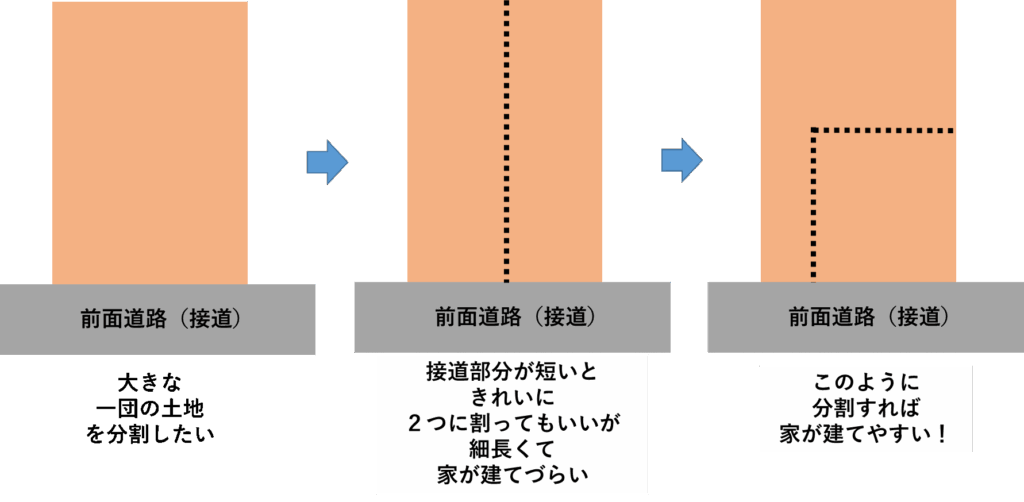

分割を考えた場合に、前面道路に接する部分(間口と言います)が広ければ土地を真っ二つに割ればすみます。

しかしながらそのような恵まれた土地ばかりではありません。

以下の図のような場合、旗竿地を作ったほうが、効率的な土地利用ができる場合もあるのです。

避けるべき旗竿地とは

旗竿地でGoogle検索をすると「デメリット」「やめとけ」「後悔」などのサジェストワードがヒットします。

風水などでも、間口が狭く、「気」がこもりがちで避けた方が良い土地とされていたりもします。

しかしながら実は旗竿地はメリットも多かったりします。

メリットはのちに説明しますので、ここでは避けた方が良い旗竿地を解説します。

買ってはいけない旗竿地

建築基準法に「接道義務」という項目がるのはご存じでしょうか?

接道義務(せつどうぎむ)とは、建物を建てる際にその敷地が一定の道路に接していなければならないという規定です。

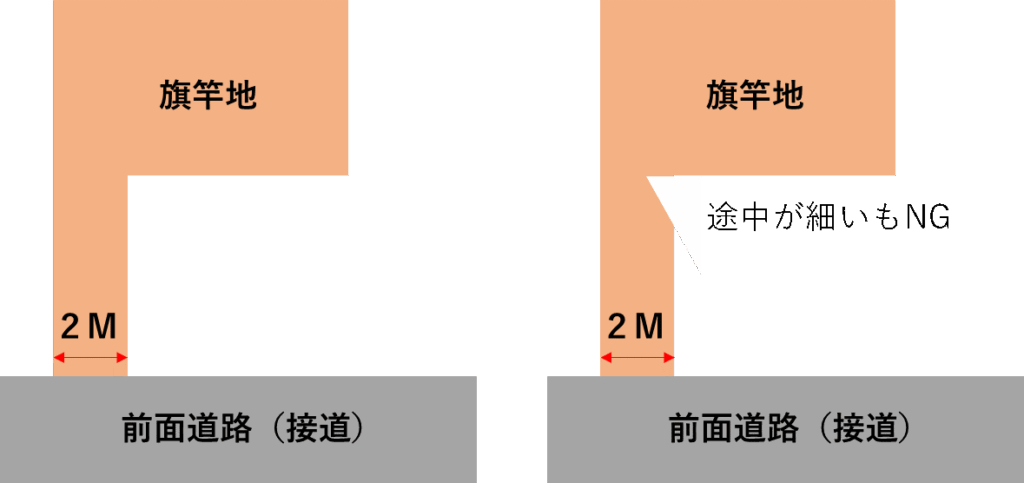

具体的には、建築物の敷地は幅員4M以上の道路に2M以上接している必要があります。

この規定は、建物の安全性や防災、交通の便を確保するために設けられています。火事などの際に、消防車が通行できる最低限の幅は確保してくださいということです。

ですので、旗竿地の竿の部分が2M以上ない場合はそもそも建物が建築できませんので、購入してはいけません。また、接道部分が2Mあっても、途中が狭くなっている場合なども消防車が通れませんのでNGです。

どんな車を何台所有し、どう使うかによっても分かれる

都内などで、そもそも車を所有していないという方であれば、先ほどの接道さえきちっとクリアできれば、旗竿地という選択肢はありです。

しかしながら、車を所有しており敷地内に駐車したい場合は注意が必要です。

車を置く場合竿部分の長さが2Mではきつい

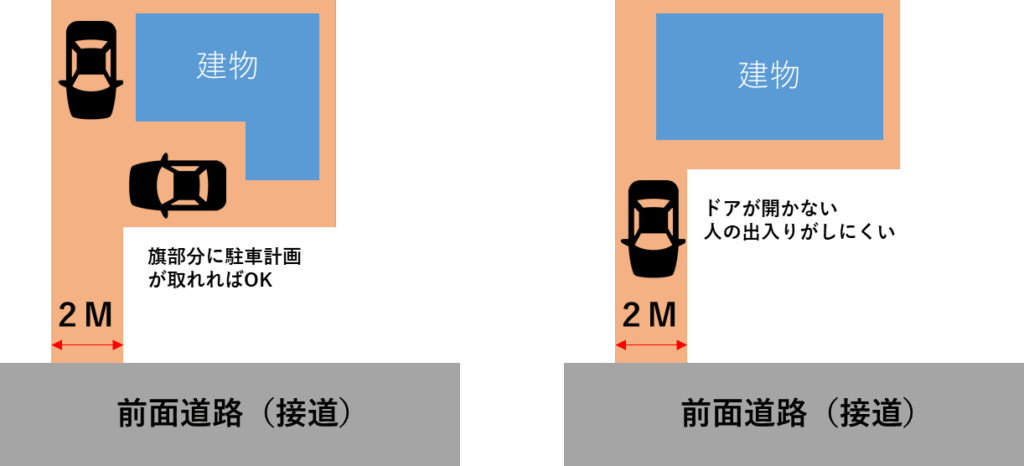

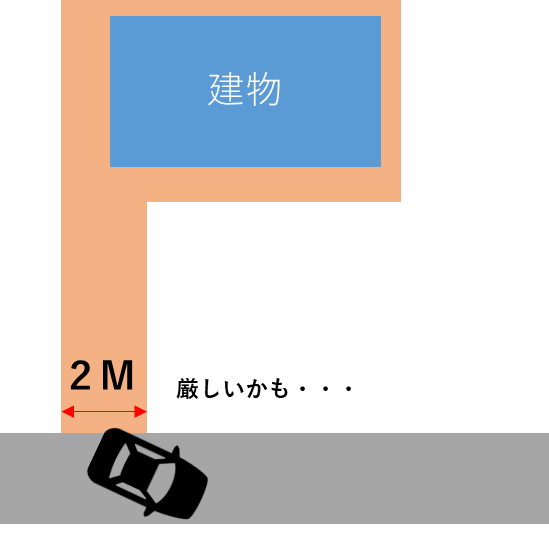

2Mの接道義務を満たしていても、車を出し入れすることを考えると2Mだとかなり厳しいです。

車の幅員は車種にもよりますが、1.7M~2M程度です。竿の部分の両端が空間として空いていれば、車も幾分侵入しやすいですが、ブロック塀などで遮られている場合はなかなか大変な作業となります。(不可能ではないでしょうし、毎日のことであれば慣れるかもしれませんが・・・)

あとは、駐車できるスペースが「旗」の部分に作れるスペースがあればよいですが、竿部分に駐車したい場合は、ドアの開け閉めと出入りのスペースが必要なため購入は見送ってください。

また、前面道路の幅も注意が必要です。

4Mあればなんとかなると思いますが、狭い場合には、竿部分に車を入れにくくなります。

◆関連記事◆

【駐車場の寸法ガイド】マイホームの駐車場はどのくらい必要?適正なサイズや考え方

諸費用が多く掛かる場合も

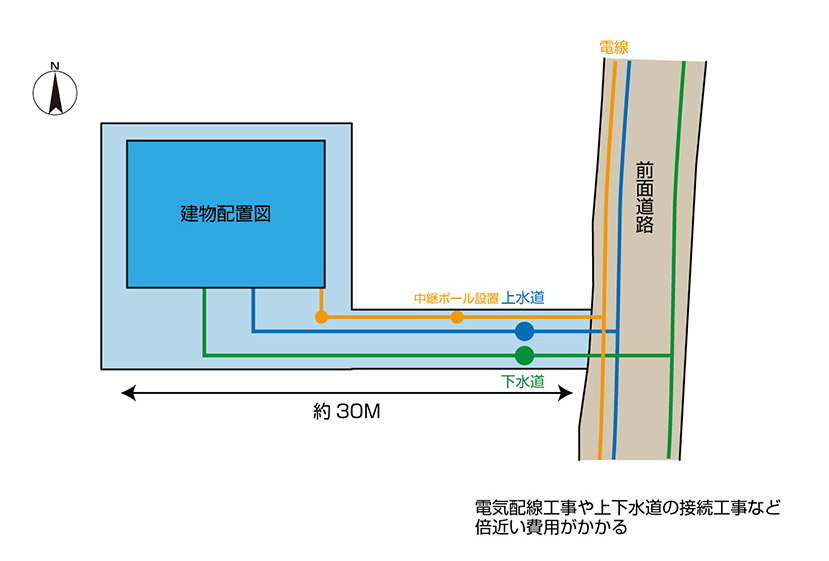

旗竿地の場合、下水道や上水道の引き込み、電気工事など「屋外給排水電気工事(おくがいきゅうはいすいでんきこうじ)」と呼ばれる費用が多くかかる場合が多いです。

電線の場合は中継ポールのなどが途中で必要になるケースもあったりします。

大型の重機やトラックが入りにくい場所だと、前面道路に一度資材を置いて、そこから小運搬で敷地内に搬入しないといけない場合などもでてきます。その場合は運搬料が余計にかかったりもします。

あとは外構費用です。

竿部分に照明が必要なのか、コンクリートやアスファルトで舗装するのか、ポストの位置やインターホンの位置なども通常の土地に比べると慎重に考える必要がありますし、場合によってはそれなりに費用も掛かります。

◆関連記事◆

【くわしく解説】敷地調査って何?いつやればいいの?費用はかかるの?

実はお勧めな旗竿地

さて、ここまではデメリットを中心に話をしてきましたが、旗竿地ならではのメリットもあります。見ていきましょう。

相場より購入金額が安い場合が多い

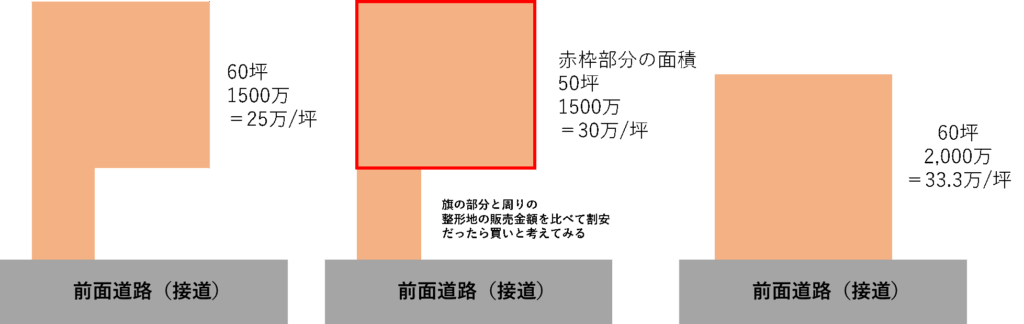

旗竿地は一般的に敬遠されることも多いので、相場の土地金額よりは安く購入できる点が魅力です。

物価や地価が上がっている現在、建物も土地も理想通りにお金を掛けられる人は少ないと思います。旗竿地でも、設計の工夫でデメリットを乗り越えられるのであれば考える価値はあります。

また周囲の整形地の坪単価と、旗竿の「旗」だけの面積での坪単価を比べてみたときに割安であれば、それも割安感があってお得だと考えてみてもよいかもしれません。

プライベートな空間が作りやすい

プライベートな空間が作りやすい

前面道路に開いた土地よりも、敷地が奥まった場所にくる旗竿地ではプライベートな空間が作りやすく、人目を気にせず落ち着いた暮らしが実現できます。

建物だけでなく、庭などもプライベートガーデンとなり、交通の騒音や人通りなど気にせず静かな環境を確保しやすくなります。

来客用などの駐車スペースが確保しやすい

竿の部分が通路兼、駐車スペースとしても利用可能なため、たくさんの車を停めることができます。(ただし先ほどの通路の幅や前面道路の幅は要注意)

長いアプローチは風情がある

アプローチは、パブリックスペースとプライベートスペースを隔てる緩衝地帯と言えます。

茶道においても、「露地(ろじ)」「路地(ろじ)」が好まれ、長いアプローチを歩きながら、日常の喧騒から離れ、心を落ちつける時間をもってから茶室に向かうというプロセスがあります。

自分だけの特別な空間へのワクワク感を感じられる「竿」部分にできるといいですね。

旗竿地の実例解説

さて、では実際に過去に売りに出されていた旗竿地の実例を解説していきましょう。

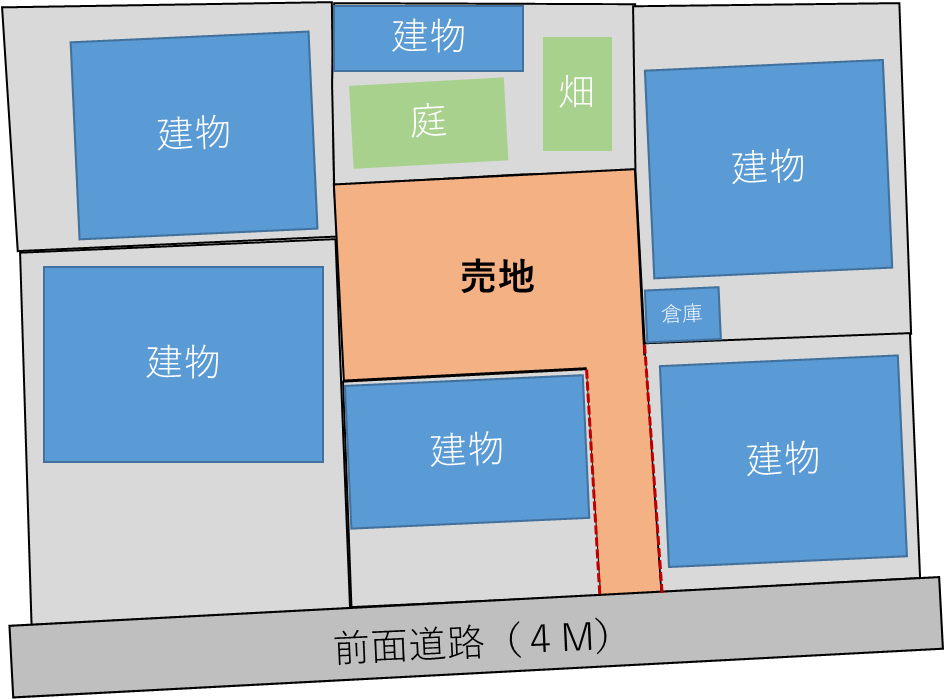

希望するエリアにて以下のようなシチュエーションの売地を見つけました。

近隣の相場からするととても安く、人気のエリアでもあるため、検討しようとしています。

皆様であればどうでしょうか。

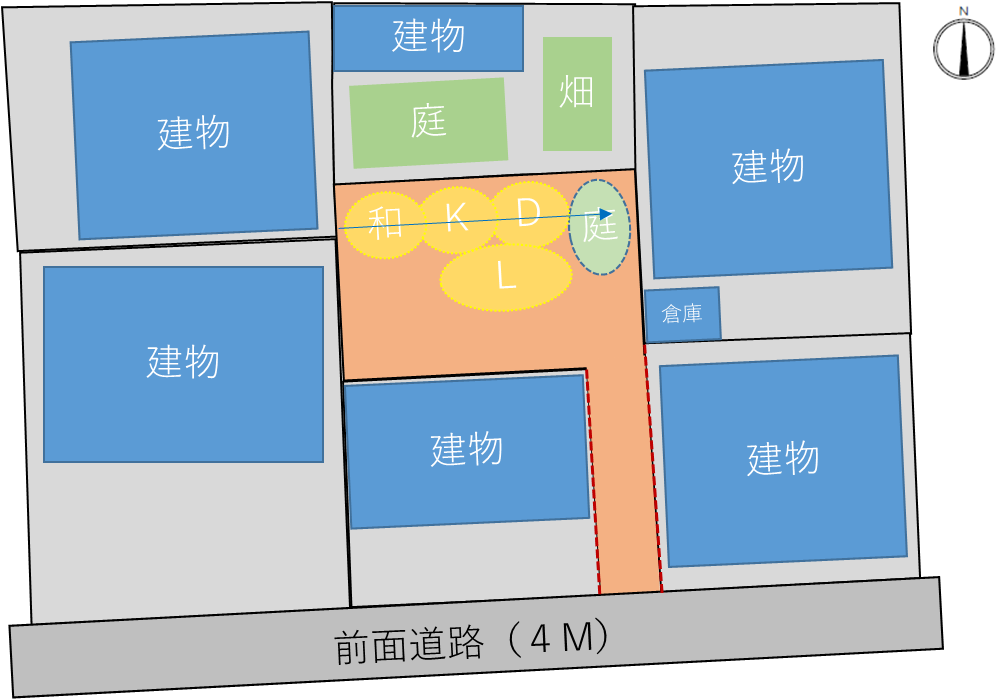

パット見た限り四方に建物が配置されており、特に南側の建物は、敷地ギリギリまで迫っています。

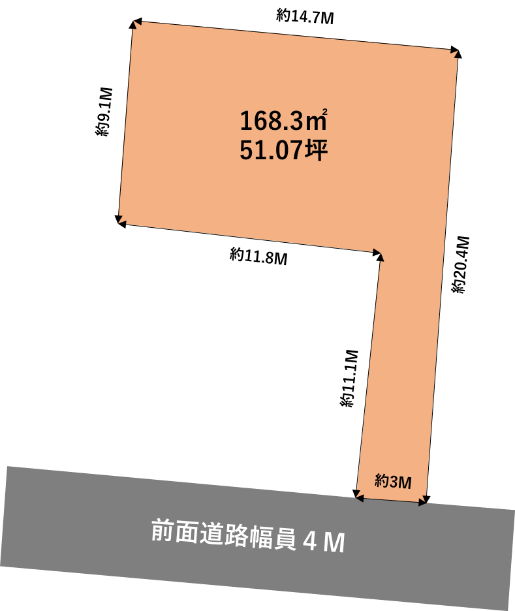

敷地面積は51.07坪で、竿の部分の面積を除くとおよそ40坪ほど。

建蔽率と容積率は60%、200%なので、一般的なサイズの住宅を建てる分には問題なさそうです。

採光はどうなのか、圧迫感を感じてしまうのか、どうなのでしょうか?

当社の1級建築士に相談してみました。

駐車計画から考える

先ほども触れましたが、駐車計画をどう考えるからかスタートします。

間口が3Mあるので、狭さは感じるかもしれませんが、車をどちらかに寄せることで、人が通る通路は確保はできそうです。その上で、2台車を確保しようとした場合、縦列駐車でも問題ないのか、困るのかを検討します。

縦列駐車でも問題なければ様々なプランが成立しそうです。

ゾーニングを考える

図1を見てみると北側に、庭と畑部分があります。

特に畑部分は建物がなく抜けがよさそうなので、その付近にプライベートな庭を作れないか考えます。東側に庭ができるとその付近にLDKを配置することを考えます。

和室とキッチン、ダイニングを一直線につなぎ、庭の方向に目線が抜けることで圧迫感を感じにくいLDKが作れそうです。

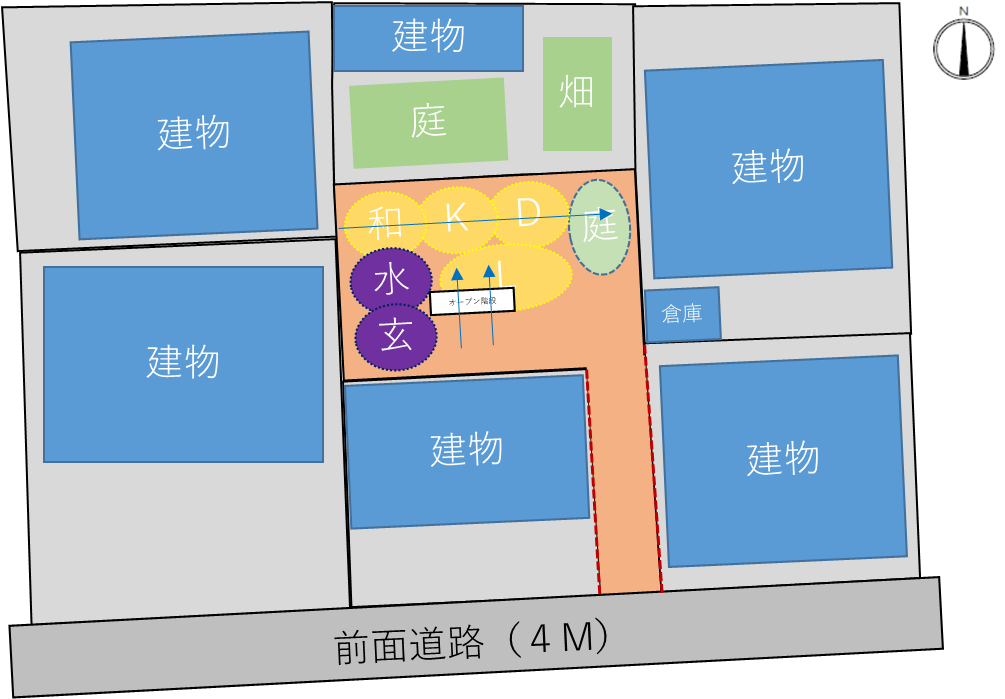

次に水回りと玄関を配置します。

リビングの南側に吹き抜けとオープン階段を設置することで南側からの採光も確保します。

なんとなくプランが成立してきそうな気がしてきました。

採光も確保でき、プライバシーも確保されたLDKで気持ちよく生活出来そうな気がしてきませんか?

あとは、実際にプランに落とし込み、微調整していきます。

今回は詳細な敷地図面がないため、詳細設計はご勘弁ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

旗竿地はデメリットもありますが、設計の工夫をすることで、実は住みやすい場所になったりする場合もあります。当社の社員の中にも旗竿地を上手に利用して暮らしていたりします。

どのような土地であれ、気になる土地があったら、いったん相談してみることが大切かと思います。

是非お気軽にご相談いただければと思います。